建部大社のご紹介【前編】

こんにちは!カイザーベルクびわ湖の宇都宮です。

今回は滋賀県大津市にある建部大社の紹介をしたいと思います。

建部大社は近江国一之宮に定められた神社で、主祭神は古代史の中で有名な「日本武尊(ヤマトタケルノミコト)」、日本武尊を祀る多くの神社の内で唯一大社を名乗ることが許されている神社です。

今回は密を避ける為に人の少ない夕方の時間を狙って向かいたいと思います。

入口では立派な「一之鳥居」が出迎えてくれます。

一之鳥居にある参道の途中で左に曲がると、この「二之鳥居」があります。

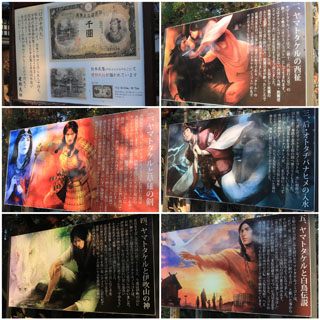

一礼をしてから二之鳥居を潜ると、右側にヤマトタケルの逸話や幻の千円札についての紹介看板が並んでいました。

やはり日本武尊を祀る神社の中で唯一大社と言うだけあって、事細かに紹介されていました。

草薙の剣が生まれた経緯が特に興味深いものでした。

ここをそのまま奥に進むと神門に辿りつきます。

神門の柱で毎月1日と15日に「月次祭」というものが行なわれているそうです。

ふと気になり調べて見ると、どうやら「お朔日参り(おついたちまいり)」というらしいです。

朔日(ついたち)というのは毎月1日の意味で、読み方は一緒ですね。

朔とは月と太陽が重なることを指し、この時 月は新月となります。

つまり朔日とは新月の日という事らしいです。

古来に使われてきた太陽暦は、月の満ち欠けを以ってして歴としてきました。

この太陽暦では、新月の日こそ月の始まりの1日となっており、その日を朔日と呼んでいました。

そして、月の始まりを月立ち(つきたち)と呼んでいたものが、時代が流れるうちに「ついたち」と呼ばれるようになったそうです。

なるほど またひとつ賢くなったなと思いながらこの神門を抜けると、立派な拝殿と三本杉が出迎えてくれます。

現在の瀬田の地に建部大社が遷し祀られた際に、境内でこの三本杉の株が一夜にして大きくなったことから神端としてこの三本杉を神紋に用いる様になったそうです。

ここでは多くの神社の分社が祀っていました。

その中には支配人が回った大野神社もあり、ここでは縁結びの神として紹介されていました。

鳥居を潜った奥では狛犬さんもしっかりマスクをつけて感染予防!

早くこの事態が落ち着いてくれるといいですね。

気を取り直して、拝殿の奥に回って参拝。

ここでは主祭神・日本武尊を祀る本殿と「大己貴命(おおなむちのみこと)」を祀る権殿が建っています。

御神徳としては、「開運・出世・必勝・厄災難除・縁結び・商売繁盛…」などなど、とにかくたくさんあります。

せっかくなので、日本の安泰を願ってお参りします。

お財布からお金を出して…あれ?5円玉がないな、まぁどれでもいいか、ぽいっ……アッ!500円玉ぁ~!

ま、まぁ効果も100倍と今年は期待しますか(汗)

予想外の出費はありましたが、まだまだ紹介することはたくさんありますので後編に続きます。

【観光情報】

場所:大津市神領1丁目16-1

当施設までの距離/時間:32km/約60分